| 연휴 앞두고 바쁘신 와중에도 마감해주신 화사님께 큰 감사의 말씀을 드립니다^^! [편집자주] |

당사자의 힘과 약자의 권력

이충열(화사)

여성주의 현대미술가

“나는 여자가 무엇을 할 수 있는지 보여줄 것입니다. 당신은 카이사르의 용기를 가진 한 여자의 영혼을 볼 수 있을 것입니다.”

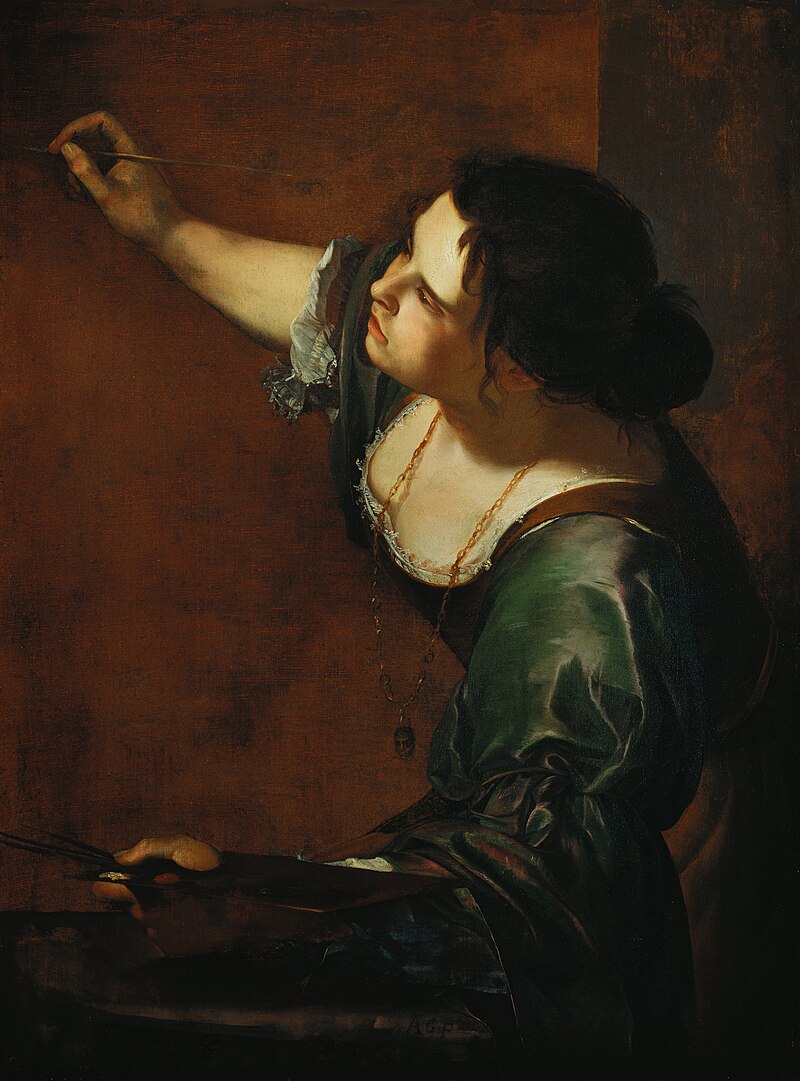

어마어마한 자신감이 이 느껴지는 선언은 지금으로부터 600여 년 전, 당시에는 드물게도 여성이지만 여러 지역을 이동하며 활동하고 가족을 부양했던 아르테미시아(Artemisia, 1593년 7월 8일 ~ 1652년-1656년 사이)가 고객에게 썼던 편지 속 문장입니다(아르테미시아는 지난 12월호에서 언급한 바 있지요).

이 그림은 구약성서 ‘유딧서’에 담긴 내용으로, 적진에 침투하여 적장인 홀로페르네스의 목을 베어 유대민족을 구원한 유디트를 성적인 대상으로서만 재현했던 남성 화가들과 달리, 행위의 주체이자 영웅으로서 재현하고 있습니다.

20여 년 전, 책으로 본 그림들을 직접 보겠다며 몇 달 동안 열심히 돈을 모았던 저는 드디어 우피치 미술관에서 이 그림을 직접 볼 수 있었는데요, 그림의 물리적 크기보다 훨씬 더 거대한 힘을 느낄 수 있었습니다. 이리저리 튀는 피의 사실적인 묘사가 마냥 폭력적으로만 느껴지지는 않아서 기분이 이상했고, 전에 본 적 없는 강인한 두 여성이 연대하는 모습에 완전히 매료되었더랬어요.

그림 앞에 한참을 서 있는 저에게 도슨트는 아르테미시아가 유디트를 자신의 얼굴로 그렸고, 장군의 얼굴은 스승이었던 아고스티노 타시(Agostino Tassi, 1578-1644)로 그린 것이라 이야기해주었습니다. 타시는 유명한 화가이자 아르테미시아의 아버지 오라치오의 동료이기도 했죠. 동료의 딸을 강간하고 책임을 지겠다며 거짓으로 결혼을 약속하고는, 계속 아르테미시아를 농락하는 파렴치한 인간이었습니다.

당시 로마에도 ‘강간법’이 있었어요. 하지만 지금처럼 피해자의 인권을 보호하기 위한 것이 아니라 아버지나 남편의 ‘소유권’을 침해한 것에 대해 처벌할 수 있었기 때문에 아버지 오라치오가 타시를 고소할 수 있었어요. 재판은 타시의 성폭력 행위에 대한 것이 아니라 아르테미시아의 ‘순결’과 ‘위증하지 않음’을 증명하는 방식으로 이루어져, 아르테미시아는 화가임에도 손가락을 짓누르는 고문까지 당해야 했답니다.

이 사건은 결국 ‘유죄’로 결론 났지만, 그 사이에 아르테미시아에 대한 온갖 억측과 나쁜 소문이 떠돌았어요. 게다가 타시가 행했던 다른 죄들이 드러나면서 판결에 영향을 미친 것이었으니, 아르테미시아가 ‘유디트 이야기’를 왜 그렇게 여러 번 그렸는지 이해가 됩니다. 피해자가 누구도 지켜주지 않는 자신의 존엄을 스스로 지키기 위해 가해자를 그림에서라도 죽이고 또 죽여야 했던 것이지요.

여전히 주류 미술사는 외면하고 있지만, 아르테미시아는 여러 면에서 위대한 예술가입니다. 여러 아카데미에서 최초의 여성 회원이 되었고, 궁정화가로도 활약했던 아르테미시아는 이탈리아 바로크 시대의 대표적 작가 가운데 한 명입니다. 아버지의 성인 젠틸레스키(Gentileschi)을 따르다 결혼 후 남편의 성을 따르지 않고 자신의 이름만으로 서명을 했으며, 전체 작품 가운데 94%에 여성을 등장시켰고 언제나 남성과 동등하거나 주인공으로서 시선을 끌도록 배치했어요.

그래서 린다 노클린은 1971년에 쓴 《왜 위대한 여성 예술가는 없는가?》에서 여성의 재능이 부족해서가 아니라 여성에 대한 차별이 그 원인이라고 지목하면서 아르테미시아의 사례를 들었습니다. 사실은 ‘위대함’의 기준이 이미 남성 중심적이라는 문제도 크지만, 그럼에도 그 ‘위대함’을 인정받았던 여성 예술가의 업적마저 미술사에서 의도적으로 배제한 역사가 얼마나 많은지 조금만 찾아봐도 알 수 있어요.

아직도 특정한 인종과 계급의 남성이 독점했던 시대의 기준을 당연하게 받아들이는 현재에 아르테미시아의 <홀로페르네스의 목을 베는 유디트>에서 힌트를 찾아봅니다. 바로 약한 자들의 연대인 것이지요.

‘여성의 적은 여성’이라는 가부장제를 유지하기 위한 통념과 달리, 예로부터 여성들은 서로 돌보고 협력하며 살아왔잖아요. 또한, 폭력에 문제 제기하려는 입을 또 다른 폭력으로 ‘입틀막’하려는 시도에 맞서 목소리를 내어 왔습니다. 권력을 독점한 이들이 더 큰 권력을 잡기 위해 분쟁을 벌이는 동안 힘없고 평범한 사람들은 공동체를 꾸리고 유지하며 살아내었고요.

체코의 자유화와 민주화를 주도했던 바츨라프 하벨의 통찰처럼, 권력을 독점하고 휘두르는 것을 당연한 것으로 여기는 이들에게 맞서서 인간의 ‘보편적 품위’와 ‘공동의 선’을 지키는 것이 바로 ‘약자의 권력’인 것이지요. 누구와 연대하고 무엇을 지켜낼지 매 순간 고민하지 않는다면 스스로 가진 그 작지만 중요한 권력을 놓치게 될 것이에요.

귀족들의 도움으로 타시가 금세 풀려났지만, 아르테미시아는 그에 굴하지 않고 자신의 능력을 마음껏 발휘하며 가해자보다 더 중요한 예술가로서 이름을 남겼습니다. 우리도 폭력을 증언하고 맞서 싸우는 당사자의 힘과 권력자에게 포섭되지 않고 생존해온 약자의 권력을 기억하며, 연대로서 존엄을 지켜내면 좋겠습니다.

'미술사가 담지 못한 그림 이야기' 카테고리의 다른 글

| [미술사가 담지 못한 그림 이야기] 로맨스 각본과 설렘 (0) | 2025.12.10 |

|---|---|

| [미술사가 담지 못한 그림 이야기] ‘돌봄 관계망 그리기’는 계속되어야 한다! (0) | 2025.11.11 |

| [미술사가 담지 못한 그림 이야기] 여성에 대한 외모 품평과 여성혐오 (0) | 2025.09.08 |

| [미술사가 담지 못한 그림 이야기] 용주골의 ‘헌트릭스’에게 떼창의 힘을! (3) | 2025.07.15 |

| [미술사가 담지 못한 그림 이야기] 원근법과 독재 (5) | 2025.06.12 |